Nachrichtlich: die Kuh. Im Białowieża–Urwald Puszcza Białowieska (15 % als Nationalpark Białowieski Park Narodowy) im Osten Polens entlang der Grenze zu Belarus und grenzübergreifend als N.P. Nazyjanalny park Belaweschskaja puschtscha hat sich eine ursprüngliche Wildnis erhalten. Das weitgehend unberührte Gebiet zählt zum Unesco-Welterbe. Der 1.420 qkm große Wald gilt als eines der letzten verbliebenen Urwaldgebiete in der kühlgemäßigten Zone Europas und ist zugleich Lebensraum für über 12.000 Tier- mit allein 9.000 Insektenarten. Viele der Tier- & Pflanzenarten sind endemisch, d. h. nur im Naturschutzgebiet Białowieża anzutreffen. Auch stehen dort die höchsten Laubbäume Europas: bis zu 50 m hohe Eichen und bis zu 40 m hohe Eschen. Die Natur ist wegen der minimalen Eingriffe des Menschen sehr vielgestaltig, so bilden die nicht entfernten verrottenden Baumstämme und -reste besondere Lebens-bedingungen, wie sie in konventionell bewirtschafteten Wäldern nicht anzutreffen sind. Die Ursprünge des Waldes reichen bis 8000 v. Chr. zurück.

Wildlebende Wisente waren zu Beginn des 20. Jh. schon aus der Region verschwunden, sind aber wider angesiedelt worden. Heute streifen etwa 1.500 frei lebende Wisente durch den polnischen Wald, davon die Hälfte im Urwald. Sie sorgen dafür, dass große Flächen offen bleiben, was die Vielfalt der Wälder und Wiesen zeigt. „Wer die Tiere sehen möchte“, sagt der Naturführer Lukazs, „der sollte zu uns kommen, denn nirgends sonst ist die Chance in Europa so groß, einen Wisent in freier Wildbahn zu sehen“. Früher war der Białowieża–Urwald ein königliches Jagdrevier, allerdings schonten und schützten die polnischen Königen Wald. Als das Gebiet Ende des 18. Jh. in den Herrschafts-bereich des russischen Zaren überging, blieb der Schutzstatus des Jagdreviers bestehen. Im ehemaligen Jagdschloss, das heute ein Museum und Sitz der Nationalparkverwaltung ist, lässt eine Ausstellung die königliche Jagdkultur und die Geschichte des Parks lebendig werden.

Der Weg in das streng geschützte Gebiet, das nur in Begleitung eines offiziellen Guides betreten werden darf, führt über den Schlosspark und einem Feldweg zum Eingang. Hinter dem schweren Holztor erheben sich Jahrhunderte alte Eichen, Kiefern und Eschen. Die durch die Kronen dringenden Sonnenstrahlen lassen die meterhohen Farne und Brennnesseln in sattem Grün leuchten, während am Boden Eidechsen (F: Berg-/Moor-/Waldeidechse – Schwanzabwurf als Schutzmechanismus), Mäuse und Käfer über Laub, Gras und Baumwurzeln huschen. Die saften Hügel, Moorseen und mächtigen Bäume bieten Lebens-raum für scheue Wölfe und Luchse, die im Dickicht auf Beutefang sind und Wildschweine, Rehe sowie Hirsche jagen.

Außerhalb der strengen Schutzzone sind besonders am Morgen und Abend die zotteligen Wisente unterwegs, sind aber schwer zu entdecken. Am besten ist es im Winter oder Frühjahr und mit einem ortskundigen Guide (F: Exkursion des Landesnaturschutzverbandes BW 18.5.09 in das PTOP-NSG „Białowieża-Lichtung“ – Führung: Dipl.-Ing. Przemyslaw Bielicki, „Vize“ des Nord-podlassischen Bundes für Vogelschutz © Piotr Malczewski).

Falls sich in der freien Wildbahn kein Wisent gezeigt hat, gibt es in der Nähe von Białowieża ein Wisentgehege: Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieżą.

Wisent Reservat Damerower Werder: Auf der 3 qkm großen Halbinsel im Kolpinsee lebt seit 1976 eine Wisentherde in freier Wildbahn. Der 8 km lange Uferstreifen ist ungezäunt und ermöglicht allen Wildarten freien Zugang. Mit weit über 300 Geburten ist das Wisentreservat ein wichtiger Partner im internationalen Zuchtprogramm.

Wasserbüffel als Landschaftspfleger: Bei der Erhaltung zahlreicher NSG und in verschiedenen Schutzprojekten werden Przewalski-Pferde und Heckrinder (F: NABU-NSG „Hornbosteler Hutweide“/NI), Exmoor-Pony (bspw. im Hute-waldprojekt im Naturpark „Solling-Vogler“/NI, in den NSG „Donau- und F: Gundelfinger Ried, Leipheimer Moos“/BY), Islandpony (FFH-Gebiet „Bachtäler Kaufunger Wald“/NI und dem NSG „Hühnerfeld“/HE), Haflinger (F: NP Tiroler Lechtal/A), Tarpan (F: Nachzüchtung – Mazurski Park Krajobrazowy/PL; Konik-Pferde (z.B. zusammen mit Scottish Highland Rinder in den NSG „Wilde Wald-weiden“/BW oder Orangenbaumes Heide/ST, im N.P. „Neusiedler See/A und N.P. Lahemaa/EST).

Auch im NSProjekt „Konik-Pferde im Mehldorfer Speicherkoog“ werden sie in den NSG „Wöhrdener Loch“ u. „Haus Langen – Auenlandschaft im Mündungs-bereich der Bever“/SH, NABU-Projekt „Konik- und Auerochsenbeweidung” im NSG „Emsaue“/NW oder im Beweidungsprojekt „Urzeitenweiden“ (Steinbruch bei Blaubeuren/BW) zusammen mit Taurusrindern als Landschaftspfleger eingesetzt; ebenfalls zur Erhaltung der Kulturlandschaft im F: Biosphärengebiet Südschwarzwald Hinterwälder-Rinder.

„Wiesenvögel haben spezielle Ansprüche an ihren Lebensraum. Sie brauchen eine offene Landschaft. Natürlich könnte man diese durch Mähen oder Umbrechen des Bodens offen halten, aber im Interesse einer möglichst naturnahen Entwicklung haben wir uns für die Beweidung der Flächen entschieden. Dafür werden traditionell Schafe, wie bspw. Moorschnucken, eingesetzt, die aber gegen Büsche bzw. Bäume letztlich nicht ankommen. Deshalb sind jetzt zusätzlich Koniks im Einsatz“ NABU SH. De Gelderse Poort ist ein Naturschutz- und Landschaftsentwicklungsprojekt im dtsch-niederl. Grenzgebiet mit Konik und Galloway Rinder als Landschaftspfleger, speziell im F: NSG „Millinger Waard/NL“. Die größte Konik-Population lebt in Oost-vaardersplassen/NL unter nahezu wilden Bedingungen. Die Beweidung in den Heidegebieten erfolgt neben den Heidschnucken (z.B. Lüneburger Heide/NI; F: Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin/BB) auch mit Burenziegen i. R. des TriKo-Projektes aus Mitteln des Fonds „Mehr Natur für Dithmarschen“ oder bei uns im F: NSG „Schopflocher Moor“.

Esel haben es nicht nur „faustdick hinter den Ohren“, sie werden auch als Land-schaftspfleger und im Herdenschutz, hier mit ihrem I-Aah 80-120 dB ♫ mehr eine alarmierende als abwehrende Funktion, eingesetzt (z.B. auf dem ehem. Truppenübungsplatz Münsingen/BW und im Parc natural regionaldes Vosges du Nord/F); neben Herdenschutzhunden häufig auf Hochalmen (z.B. Foto N.P. Hohe Tauern/A; Galtziegenalp Heubödeli/Taminatal in St. Gallen oder Alp Ramuz im Calandagebiet/Graubünden/CH). Gleiches gilt auch für Yaks im Großschutzprojekt F: NSG „Niederspreer Teichgebiet im Lausitzer Urstrom-tal“/SN. Sogar Schweine dienen der Landschaftspflege (bspw. Turopolje-Schweine im F: Parka prirode Lonjsko polje/HR – gerade noch 40 Tiere gab es nach Angaben der Arche Warder im Jahr 1997 oder das „Waldschwein“ – eine Kreuzung Haus-/Mangalica-/Wildschwein im F: „Strandzha Natural Park“/BG). Zum Schluss noch die als Landschaftspfleger eingesetzten Biber im Natur-schutz- und Landschaftsentwicklungsprojekt F: „De Gelderse Poort“ / D+NL!

In den letzten Jahren hat der Naturschutz auch die Wasserbüffel für sich entdeckt. Denn immer mehr Flächen fallen aus der Beweidung heraus, weil sich die Bewirtschaftung nicht mehr lohnt. Dafür bedarf es aber keiner Fahrt zum Plattensee nach Ungarn oder zum Kerkini-See nach Griechenland, auch nicht ins ostfriesische „Fehntjer Tief“ oder ins NSG „Langenauer Ried“ nahe der Bayerischen Grenze; vielmehr können wir direkt in unserer Nähe Wasserbüffel beobachten.

Die Wasserbüffel sind wieder imRohrwasen unterwegs

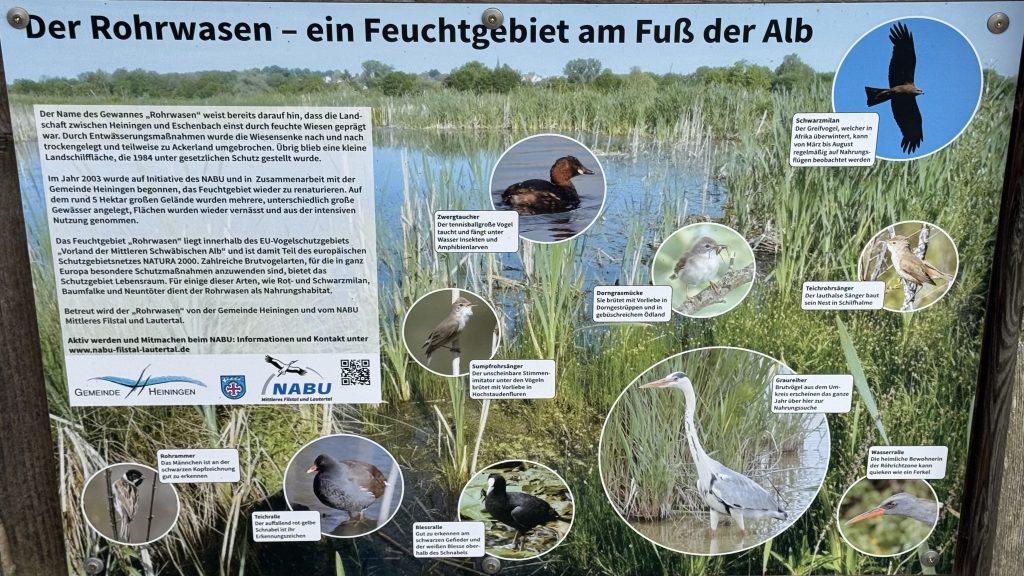

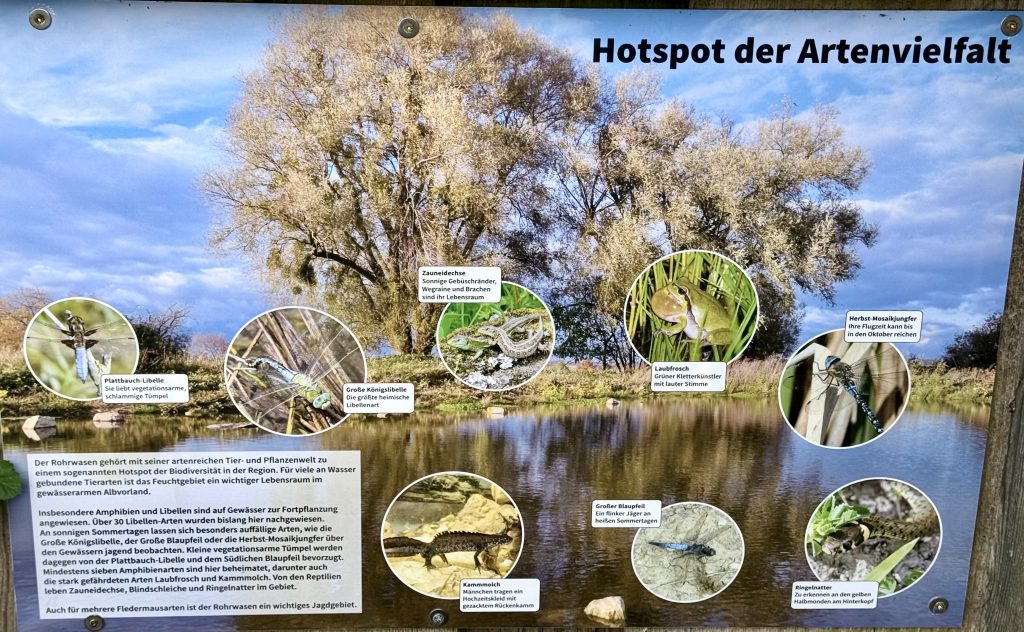

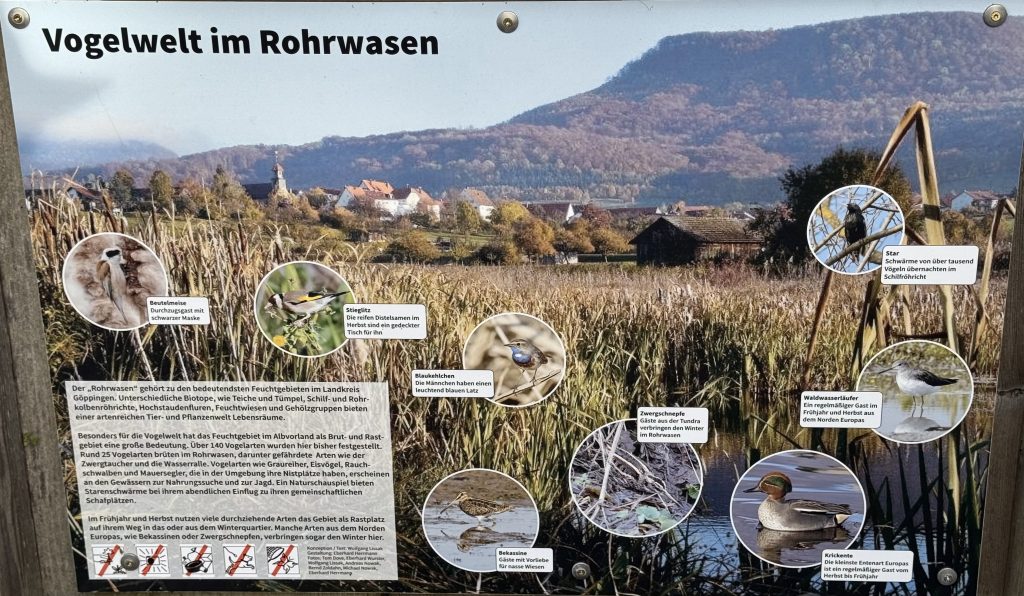

Tipp: Eine Attraktion mit ökologischer Funktion ist die seit 2018 jährlich wiederkehrende 8-köpfige Wasserbüffelherde, die im Heininger Feuchtgebiet „Rohrwasen“ als Landschaftspflegetrupp eingesetzt wird. Die Hoffnung, die biologische Diversität durch ihren Einsatz weiter zu erhöhen, hat sich erfüllt. Das ökologische Kleinod, das einen Besuch unbedingt lohnt, beheimatet mit über 100 Vogelarten, vielen Fröschen Schlangen, Insekten, Molchen und und anderen Amphibien und Reptilien eine unglaubliche Artenvielfalt. (Quelle: NWZ/DIE GUTE NACHRICHT 8.8.25).

Wolfgang Lissak vom NABU: „Wir konnten in diesem Jahr einen brütenden Neuntöter u. Urlaubsgäste wie Störche, Kormorane und Eisvögel beobachten. Die Vogelbeobachtungsstation ist gut und regelmäßig von interessierten Menschen besucht.

Eisvogel

i Lebensraum für Tiere & Pflanzen: Das Heininger Feuchtbiotop, das ’03 vom NABU wiederbelebt und mit viel ehrenamtlicher Arbeit gepflegt wurde, drohte immer wieder zu „verlanden“. Jahrelang wurde mit hohem Aufwand versucht dem Prozess Herr zu werden, bis ’18 eine Möglichkeit der natürlichen Land-schaftspflege in Zusammenarbeit mit dem Bärenbacher Landwirt Reiner Frey gefunden wurde. Seither wird das Gebiet mit einer kleinen Herde beweidet, die die sich dabei sichtlich wohlfühlen. Durch Fraß und Tritt gestalten und strukturieren sie nicht nur die Flächen des Feuchtgebietes, ihre Suhlen schaffen Lebensräume für viele andere Tierarten. Auch die Wasserbüffel selbst und ihre Kothaufen locken Insekten an, die Vögeln, Fledermäusen, Amphibien und Libellen als Nahrung dienen. (NWZ/Inge Czemmel 8.8.25)

Nachrichtlich: die Milchkuh / das Hausrind. Im Laufe der vergangenen Jahrtausende hat der Mensch eine Reihe von Arten vom Wild- zum Haustier umgeformt. Bis vor 400 Jahre streifte der Auerochse durch die Landschaften Europas, dann starb die Art in der Wildnis aus. Ihr genetisches Vermächtnis ist das heutige Hausrind, das aber, ähnlich wie das Schwein, über viele Generationen vom Menschen so gezüchtet wurde, dass es einen möglichst hohen Ertrag, in diesem Fall an Fleisch und Milch, bringt. Heutige Milchkühe geben über ihre Stillzeit von 10 Mon. im Durchschnitt 27 Liter Milch am Tag!

(Quellen: Heidrun Lange „Der Pfad der Wisente“ SÜDWEST PRESSE/REISEN 21.6.25; Inge Czemmel „Die Wasserbüffel sind wieder im Rohrwasen unter-wegs“ NWZ/REGION EBERSBACH UND VORALB 8.8.25; Yasemin Gürtanyel „Beinahe wild“ SWP/MENSCH UND NATUR 3.4.21; Annette Elversberg „Wasser-büffel als Landschaftspfleger“ DLF 19.12.05; HF „Gondelfahrt Narew & Biebrza + LNV-Polenexkursion“; HF „Lebensraum Moor“; WISENT (Andrzej Stachurski – ISBN 83-89 523-00-0); Obszary chronione północno-wschodniej ISBN 83-920135-1-4; Wikipedia; siehe auch „Domestizierte Wildtiere“ SWP/WISSEN 7.10.23 und Stefanie Müller „Mit Zeus gegen den Bärenklau“ /SÜDWEST-UMSCHAU 9.8.25; WWF 15.1.26).