Nachrichtlich: Kolkrabe und Dohle. Hochintelligente Vögel mit schlechtem Ruf: In vielen Städten und Gemeinden werden Raben und insbesondere Krähen als Ärgernis wahrgenommen, gleichzeitig zählen sie aber zu den schlauesten und sozial am weitesten entwickelten Tieren. Nicht nur unter den Vögeln, sondern in der gesamten Tierwelt zählen sie zu den Intelligentesten. Anhand vieler Tests und Studien wurde ihre Abstraktions-, Lern- und Merkfähigkeit bewiesen: Raben können nicht nur aus verschiedenen Werkzeugen das geeignete auswählen, sondern erkennen dieses Werkzeug fast 24 Stunden auch wieder – etwas, zu denen viele Affen nicht imstande sind. Neukaledonienkrähen sind geistig sogar in der Lage, einfache Stöckchen selbst so zu verbiegen, dass sie besser als Werkzeug geeignet sind. Wer einer Saatkrähe etwas schlimmes antut, muss damit rechnen, dass sich das Tier an den Angreifer auch mehr als 15 Jahre später noch erinnert und sein Gesicht erkennen kann.

Sowohl im Lebensraum als auch in der Lebensweise sind die Rabenkrähen (geschätzte Anzahl Brutpaare 670. – 910.000) den Nebelkrähen sehr ähnlich. Raben- und Nebelkrähe wurden lange Zeit als eine einzige Art, die „Aaskrähe“, angesehen. DNA-Analysen zeigten aber, das beide eigenständige Arten sind. In weiten Teilen Deutschlands ist die Rabenkrähe die mit Abstand am häufigsten vorkommende Krähenart. Im Osten Deutschlands werden sie zunehmend von den Nebelkrähen ersetzt. Beide Arten können sich miteinander paaren, jedoch passiert das kaum. Wissenschaftler vermuten, dass es bei Krähe eine deutliche Bevorzugung der eigenen Gefiederfarbe bei der Partnerwahl gibt. Neben den eher irrationalen Vorbehalten gibt es in vielen Städten auch begründeten Unmut über die Ansammlungen von Krähen. Zum Teil bilden die Vögel dort Brutkolonien und verärgern die Anwohner durch ihre anhaltenden Schreie und große Mengen an Kot. Auch aufgepickte Müllbeutel und geplünderte Nester anderer Vogelarten machen sie zunehmend zu einem Problem. Der Lebens-raum der Rabenkrähe erstreckt sich von lichten Wäldern über Agrar- und Kulturlandschaften bis hin zu Städten und Dörfern. Oft trifft man sie in großen Gruppen an. Jungvögel schließen sich zu Trupps zusammen. Paare verteidigen ihr Nest aber lautstark gegenüber den Artgenossen. Ähnlich wie die Nebelkrähe ruft die Rabenkrähe etwas härter und rauer „kraah“.

Überleben imWinter: Raben und Krähen zählen zu den s.g. Standvögeln (bspw. auch Amsel, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Elster, Feldsperling, Ringel-taube, Rotkehlchen, Sperber u.a.). Im Gegensatz zu Zugvögeln bleiben sie auch im Winter in ihrem Brutgebiet. Aus diesem Grund müssen sie besonders gegen die Kälte gewappnet sein.

Durch Aufplustern (siehe Grafik zuvor) schaffen Standvögel luftige Hohlräume zwischen den Federschichten, in denen die Körperwärme besonders gut gespeichert werden kann. Dabei helfen fein verästelte Daunenfedern. Im Winter sind sie häufig mit Saatkrähen und Dohlen unterwegs. Man kann sie das ganze Jahr bei uns beobachten. Meist trifft man Saatkrähen in großen Gruppen an, auch brüten sie in großen Schwärmen. Sie gehen lebenslange Partnerschaften ein. Im Winter sind sie häufig auf Feldern unterwegs, gern auch gemischt mit Rabenkrähen und Dohlen. Im Winter halten sich auch große Schwärme ost-europäischer Saatkrähen in Deutschland auf, die sich abends auf bestimmten Schlafbäumen einfinden.

In den Kolonien sind Saatkrähen nicht zu überhören. Als Allesfresser ernähren sie sich von Samen, Früchten, Beeren, Nüssen, Abfall, aber auch Aas und Kleintieren. Unterscheidungsmerkmale: kräftiger Schnabel mit rundlichem First und borstiger Befiederung, 6 Handschwingenfinger, rundlicher Schwanz, mettallisch glänzendes Gefieder (u.a. Wildtierbericht 2021 BW/ Wildtierarten des Nutzungsmanagements; NABU Vogelporträt; Naturgucker 69; Auszug SWP/WISSEN/NABU/BR/NDR/GEO/Spektrum der Wissenschaft/National Geographic/wissenschaft.de u.a. 6.12.25).

Schon gewusst? Krähen beweisen ungeahnte Intelligenz: „Bisher glaubte man, dass nur Menschen dazu in der Lage wären. – Verrückt oder genial? Dressierte Krähen sollen in einem französischen Freizeitpark Müll aufsammeln. (Stern)

Gefiederte Feinde: Im Herbst krächzt es überall, auf Netflix gerade auch, sogar besonders gruselig. Der Mensch fürchtet die Krähe, weil sie ihm zu ähnlich ist. Wer krächzt denn da? Jede Krähe ist ein Rabe, aber nicht jeder Rabe ist eine Krähe. Wobei es komplizierterweise auch noch Rabenkrähen gibt und den Kolkraben, der zu den Krähen zählt. Im Herbst jedenfalls zieht es v.a. im Osten und Norden Europas Saatkrähen in die Städte. Dort sind v.a. zwei andere Vertreter der Familie ansässig: im Süden und Westen die schwarze Rabenkrähe, im Osten und Norden die Nebelkrähe mit ihrem grauen Gefieder am Körper. Die Populationen vermischen sich kaum. Beide leben paarweise in festen Revieren, wobei sich dort auch unverpartnerte Artgenossen herumtreiben. Die sind nicht nur Störenfriede: Sie können auch helfen, Feinde wie Füchse oder Habichte zu vertreiben. (Auszug Marcus Golling „Gefiederte Feinde“ SWP / FEUILLETON 31.10.25)

„Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus“ – gemeint ist: Berufs- und Standesgenossen halten zusammen und schwärzen sich nicht gegenseitig an. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Vermutlich hat die Redewendung ihren Ursprung im Verhalten der intelligenten Rabenvögel (Quelle: Google 12.1.2010) – Krähen mögen einander keine Augen aushacken, toten anderen Tieren aber schon. Das liegt aber nicht an einer seltsamen Disposition sondern an der Tatsache, dass ihre Krallen und Schädel nicht scharf genug sind, um das Fell oder die Haut eines Kadavers aufzuregen; da muss zuerst ein anderer

Aasfreund kommen, ein Fuchs, Coyote oder Wolf zum Beispiel. Bis dahin müssen die Augen als Snack genügen. Anm.: Siehe Symbiose Rabe : Wolf)!

Saatkrähen (geschätzte Anzahl Brutpaare rd. 105.000 mit steigender Tendenz) sehen auf den ersten Blick den Rabenkrähen sehr ähnlich und sind es auch im Verhalten. Früher waren Saatkrähen von der Landwirtschaft gern gesehen, da sie die Insekten auf ihren Feldern dezimierten; heute wird das von Pestiziden erledigt, wodurch die Saatkrähe auf Saatgut und Feldfrüchte ausweicht, sehr zu derem Unmut. Sie ist schwarz von Kopf bis Fuß, das Gefieder schimmert aber metallisch bläulich bis violett. Der Schnabel ist relativ gerade und spitz. Saatkrähen sind überwiegend in der Agrarlandschaft zu Hause, aber auch in Parks, Städten, Dörfern und in lichten Wäldern. Meist trifft man Saatkrähen in großen Gruppen an, auch brüten sie in großen Schwärmen. Sie gehen lebens-lange Partnerschaften ein. Im Winter sind sie häufig auf Feldern unterwegs, gern auch gemischt mit Rabenkrähen und Dohlen. Sie sind das ganze Jahr bei uns zu sehen. Im Winter halten sich auch große Schwärme aus dem osteurop. Raum bei uns auf, die sich abends auf bestimmte Schlafbäume einfinden. In den Kolonien sind Saatkrähen nicht zu überhören. Ihr Ruf klingt ähnlich wie bei Rabenkrähen, aber heiserer und nasaler. Auch das rollende „rrr“ ist nicht so sehr zu hören, sondern eher ein „gäh“ oder „grah grah grah“. Sie sind Allesfresser und mögen u.a. gerne Insekten, Sämereien, Feldfrüchte, Schnecken und Regenwürmer. Unterscheidungsmerkmale: Steile Stirn, langer, gerader Schnabel, 6 Handschwingenfinger, Flugbild ähnelt Rabenkrähe, aber längere Hand, etwas keilförmig aussehender Schwanz, ungefiedeter Schnabel, struppige Bauchfedern, violett glänzendes Gefieder (NABU Vogelporträt; Naturgucker 69).

Sie lärmen, sie koten und und gehen vielen Menschen gehörig auf die Nerven. In einigen Gegenden scheinen die Krähen überhand zu nehmen. Daran ist v.a. einer schuld – der Mensch: Durch Flurbereinigung, Abholzung und den Einsatz von Bioziden werden die ländlichen Lebensräume der Tiere nach und nach zer-stört. In Städten finden die Vögel dagegen ein breites und attraktives Nahrungs-angebot. Sie fressen Speisereste aus Mülleimern und picken an achtlos wegge-worfenen Burgern und Aas. Fündig werden sie v.a. in Straßennähe – also in Nähe des Menschen. Krähen, die sich an überfahrenen Igeln sattfuttern, dürften jedem Autofahrer bekannt vorkommen. „Plage“, „Krach“ oder „Horror“: Die Wortwahl in der Berichterstattung ist drastisch und die Not unter betroffenen Anwohnern groß. Krähen sind laut, rotten sich gerne in größeren Gruppen zu-sammen und koten auf Gehsteige, Fahrräder und Autos. Für Unmut sorgen v.a. die Saatkrähen: Sie brüten – anders als die etwas größeren Kolkraben oder Rabenkrähen – in Kolonien und stehen unter besonderem Naturschutz. Es ist verboten, die Tiere zu töten, zu fangen oder ihre Nester während der Brutzeit zu zerstören. In der Folge können sie sich ungehindert vermehren. Versuche, die Tiere umzusiedeln oder zu vertreiben, schlagen vielerorts fehl.

i Auf Antrag des Kreisbauernverband erlässt das Landratsamt Göppingen eine Allgemeinverfügung, die das Töten von Einzelexemplaren der eigentlich streng geschützten Tiere unter Auflagen erlaubt – bis Ende Juli (NWZ 20.6.25). Siehe auch Leitartikel „Die unbeliebte Natur“ von Dirk Hülser zur Abschusserlaubnis von Saatkrähen – Keine Regel ohne Ausnahme (NWZ 21.6.25): Im Kreis GP dürfen bis Ende Juli einzelne Exemplare der eigentlich streng geschützten Saatkrähen geschossen werden. Das hat das LRA auf Antrag des Kreisbauern-verbands verfügt, die Landwirte beklagen große Schäden durch die intelligenten Rabenvögel, die in Kolonien wohnen. In alttestamentarischer Härte wird jetzt also auch im Kreis nach dem Motto „Macht Euch die Erde untertan“ verfahren. Natürlich darf die Mehrzahl der Saatkrähen überlegen, denn die Verfügung beinhaltete diverse, teils strenge Einschränkungen und ist zeitlich begrenzt, das ist auch gut so. Doch der Vorgang reiht sich ein in all jene Diskussionen, die seit einigen Jahren vermehrt und mit immer größerem Eifer geführt werden. Die Bestände vieler hierzulande fast ausgestorbener Tierarten konnten sich dank strenger Schutzvorschriften erholen, das das gefällt nicht allen.

i Geschützt, aber nicht gefährdet: Die Saatkrähe gehört in Deutschland zu den besonders geschützten Vogelarten. Ausnahmen vom grundsätzlichen Tötungsverbot gibt es nur, um große Schäden in der Landwirtschaft zu verhindern. Die Rabenkrähe kann hingegen grundsätzlich im Zeitraum vom 1.8. bis zum 15.2. bejagt werden. Der Bestand der Saatkrähen ist nach Angaben des NABU aber nicht gefährdet. Er wird deutschlandweit auf 105.000 Brutpaare geschätzt. (Petra Walheim „Zum Abschuss freigegeben“ SWP/SÜDWEST-UMSCHAU/dpa 16.6.25).

i Zahl der Saatkrähen im Südwesten nimmt deutlich zu: Die Anzahl der erfassten Nester stieg von rund 9.100 in 2021 auf über 15.500 in 2024, so das Landwirtschaftsministerium BW. Es schätzt den aktuellen Brutbestand auf 12. – 15.000 Paare. Um Schäden in der Landwirtshaft zu verhindern, haben die Behörden fünf Landkreise Ausnahmegenehmigungen zur Vergrämung von Saatkrähen erteilt. In der Folge wurden mindestens 175 Vögel getötet. (Auszug SWP/SÜDWESTUMSCHAU/epd 29.1.1.25).

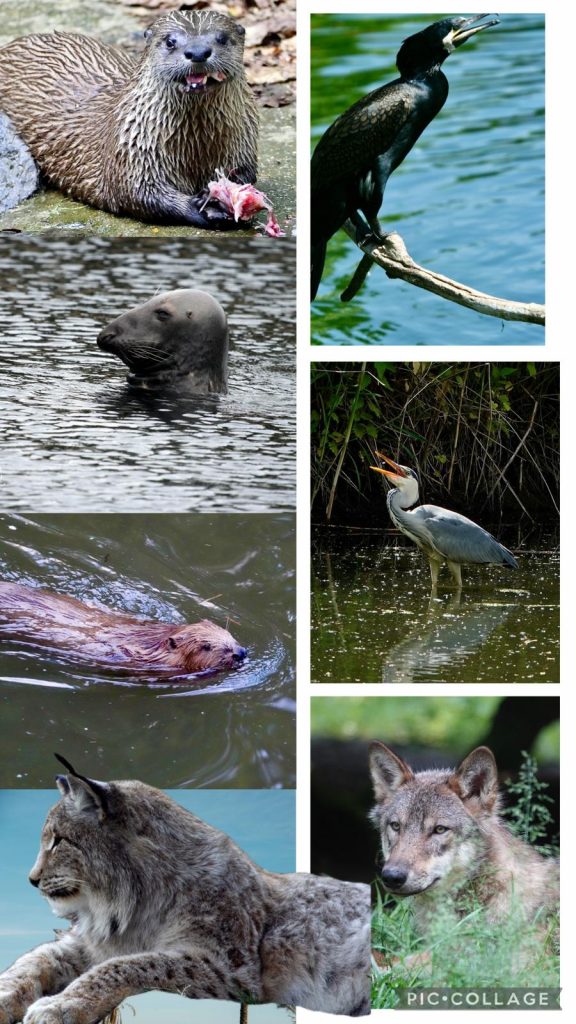

Kormorane, Graureiher, Kegelrobben und Fischotter stören Angler und Fischer, Biber sind bei Landwirte oft nicht willkommen, der Wolf stößt allenthalben auf große Ablehnung, von Problembären ganz zu schweigen. Der Luchs ist auch wieder da. Also alles abschießen? Dann hätte es die jahrzehntelangen Schutz-maßnahmen nicht gebraucht. Am Beispiel der Saatkrähen ist gut zu sehen, wie der Mensch sich selbst die Probleme schafft, die er nachher mit dem Gewehr lösen will. Früher waren die Rabenvögel bei den Bauern sehr beliebt, verputzten sie sich Insekten, Mäuse u.a. Kleintiere, die sich übers Saatgut hermachten. Bis die Pestizide kamen – da war auch das Krähenfutter verschwunden. Also wird eben seither die Saat aufgepickt. Hinzu kommen immer wieder verbreitete falsche Tatsachenbehauptungen, wie etwa jene, das Krähen massenhaft die Nester von Singvögeln räubern würden. Und wer spricht von den Millionen Singvögeln, die jedes Jahr von frei laufenden Katzen gefressen werden? Wird hier auch vehement der Abschuss gefordert? Natürlich nicht, weil mit zweierlei Maß gemessen wird.

Es wird sich auch im Kreis zeigen, dass die Entnahme von Saatkrähe. nichts bringt, sie brüten dann eben öfter und bauen im Zweifel noch zusätzliche Splitterkolonien auf. Wichtig wäre es, die Allgemeinverfügung am Ende ausführlich zu evaluieren und dann hoffentlich zu dem Schluss kommen, der Natur auch mal ihren Lauf zu lassen. Oder um es mit Goethe zu sagen: „Sie hat immer recht, und die Fehler und Irrtümer sind immer des Menschen.“

Die Bürger des bayerischen Städtchens Meitingen – ebenfalls Krähen-geplagt – wussten sich nicht mehr anders zu helfen und ließen sogar Musikkapellen auf-spielen, um die lärmenden Tiere zu vertreiben. Die Aktion mißlang, und die Vö-gel blieben. Erst als sich ein Greifvogel in ihrem Gebiet breitmachte, verließen die Krähen das Städtchen. Er hält die Tiere fern. Bis heute. („Krähen machen Städte unsicher“ von Ilona Krise, Stern 24.6.16).

Die Nebelkrähe (geschätzte Anzahl Brutpaare 56. – 78.000) ist aufgrund ihrer Färbung unverwechselbar. Sie ist nah ver-wandt mit der Rabenkrähe und verpaart sich auch mit ihr. In Deutschland kommen beide Arten vor und mischen sich auch innerhalb der Überschnei-dungsgebiete (Hybridzone im östlichen Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und im östlichen Sachsen). Die Färbungen fallen dann sehr individuell aus, sind aber nach wie vor unverkennbar. Das nebelgraue Gefieder brachte der Nebelkrähe wohl ihren Namen ein. Auch ist sie im Herbst oft im Nebel auf Feldern zu sehen. Ihr Körper ist aschgrau. Der Kopf sowie die Flügel und Schwanz sind schwarz gefärbt. Der ausgefranste schwarze Brustlatz variiert in der Größe. Der kräftige Schnabel und die Beine sind ebenfalls schwarz. Nebelkrähen trifft man überwiegend im Osten Deutschlands an, dort sehr häufig und ganzjährig. Die Grenzlinie verläuft etwa entlang der Elbe. Sie leben in Dauerehe und brüten in einem festen Revier in Wäldern und Baum-gruppen. Immer häufiger begegnet man ihr auch in Parks und Gärten. Auf Feldern und Äckern sucht sie oft nach Nahrung. Sie rufen sehr laut und wiederholen 3 bis 4 Mal ihr hartes heiseres „krrah“.

Als Allesfresser stehen Samen, Beeren, Nüsse, Früchte, aber auch Abfall und häufig Aas („Aaskrähe“) auf ihrem Speiseplan. Beim Knacken von Nüssen oder Krebstieren sind sie erfinderisch. Sie lassen sie aus großer Höhe fallen, um die Schale zu öffnen. Paare brüten einzeln und kümmern sich gemeinsam um die Aufzucht. Unterscheidungsmerkmale: Borstige Beförderung am Schnabel, Zweifarbigkeit auch im Flug erkennbar, schwarzer Kopf und Brustfleck, grauer Körper, schwarze Flügel und Schwanz (NABU Vogelporträt; Naturgucker 69).

Krähen als Kippen-Sammler: Lt. einem Instagram-Post soll das schwedische Start-up „Corvid Cleaning“ ein Gerät entwickelt haben, in da Krähen Zigarettenstummel werfen könnten. Dafür würden sie mit Futter belohnt und somit dazu animiert, weitere Kippen zu sammeln. Es gibt Hinweise darauf, dass die Mission von „Corvid Cleaning“ umsetzbar ist: Krähen scheinen die kognitiven Grundlagen für diese Aufgabe zu besitzen. Studien zeigen, dass sie trainierter sind und Verhaltensweisen erlernen können. 2018 machten trainierte Krähen in einem Themenpark in Frankreich Schlagzeilen: Dort sammelten sie gegen Belohnungen Müll. (Auszug SWP/WISSEN/dpa 10.1.26)

Nachrichtlich:

Weitaus seltener als die bei uns ansässigen Krähen ist der Korkrabe. Bis in die 1940er Jahre war er in Europa fast ausgerottet, wurde in den folgenden Jahrzehnten jedoch wieder angesiedelt und gilt mittlerweile nicht mehr als gefährdet (geschätzte Anzahl Brutpaare 20. – 28.000 mit steigender Tendenz). Der große schwarze Vogel taucht schon seit jeher in Mythen und Märchen auf. Sein geheimnisvolles und beeindruckendes Äußeres hat es uns schon immer angetan. Zudem wissen wir heute, dass der Kolkrabe sehr sozial und intelligent ist. Im nebligen oder dämmrigen Wald klingt sein tiefes „kroak“ noch viel beeindruckender. Anm.: Das Krächzen von Raben ist eine eigene Sprache. Mehrere Dutzend Laute mit unterschiedlicher Bedeutung sollen die Vögel beherrschen. Bis zu 79 verschiedene Rufe konnten nachgewiesen werden. Sogar Regeln für den Gebrauch gibt es. Auch im Imitieren menschlicher Laute sind sie begabt.

Sie leben reviertreu in großen Wäldern, bevorzugt in Waldrandlage, in halboffe-nen Landschaften, an Steilküsten und im Gebirge. Auch in Stadtnähe trifft man sie immer häufiger an, v.a. in großflächigen Parks bzw. historischen oder denk-malgeschützten Friedhofsanlagen. Unterscheidungsmerkmale: Sehr kräftiger Schnabel, struppige Kehlfedern, langer Keilschwanz, lange Flügel mit einer Spannweite von 130 cm.

Die dunkle Aura: Wie Wölfe und Fledermäuse, so gehören auch Raben und Krähen zu den Tieren, in die seit jeher etwas unheimliches hineininterpretiert wird. Bei den Vögeln ist sicher sich die Tatsache, dass sie Allesfresser sind, bei denen auch Aas auf dem Speiseplan steht, einer der Gründe für ihren schlechten Ruf, zumal sie früher sicher keinen Unterschied zwischen einem verendeten Tier und gestorbenen Menschen (etwa nach einer blutigen Schlacht oder nach Ausbruch der Pest) gemacht haben. Hinzu kommt ihr pechschwarzes Äußeres und die markanten „Kraa-Laute“. Bezeichnungen und Redewendungen mit negativer Konnotation des Begriffs „Rabe“: Unglücksrabe, Rabenmutter/-Eltern, Galgenvogel, ein rabenschwarzer Tag, Klauen wie ein Rabe. Auch die Populärkultur prägt die Erzählung der unheimlichen Ausstrahlung von Raben und Krähen – Auswahl an Filmen und Serien, in denen sie eine bedeutende Rolle spielen: „Der Rabe“ (Erzählung, E. A. Poe, 1845), „Die Vögel“ (Film, Alfred Hitchcock, 1963), „The Crow“ (Film, 1994), „The Raven“ (Film, 2012), Game of Thrones (Streaming-Serie, 2011 – 19), „Wednesday“ (Streaming-Serie, seit 2022).

Die Dohle (geschätzte Brutpaare 83. – 140.000 Population gleichbleibend) gehört biologisch gesehen zu den Singvögeln. Der Platz von Raben und Krähen in der biologischen Systematik: Biologische Klasse: Vögel; Ordnung: Sperlings ögel; Unterordnung: Singvögel; Familie: Rabenvögel; Unterfamilie: Corvinae; Gattung: Raben und Krähen; Untergattung: Dohle. Mehr als 40 Arten weltweit zählen zur Gattung der Raben & Krähen, davon kommen 5 in Deutschland vor.

(NABU Vogelporträt, Naturgucker 69; „2024 Sonderheft Rabenvögel“ Der Falke Journal für Vogelbeobachter; Auszug SWP/WISSEN/NABU/BR/ NDR/GEO/ Spektrum der Wissenschaft/National Geographic/wissenschaft.de u.a. 6.12.25).