Weltwunder Wattenmeer (zugleich N.P. und UNESCO-BSR): Die UNESCO hat die Säume der Nordsee zum Naturerbe erhoben, und das aus gutem Grund: Was der Wandel der Gezeiten an der Küste geschaffen hat, ist eine Landschaft von berückender Schönheit und ein einzigartiges Ökosystem. (Sabine Böhme „Besserer Zustand von Nord- und Ostsee“ Stern 29/2009).

Mit der Anerkennung zum Weltnaturerbe steht das Wattenmeer auf einer Stufe mit der Serengeti oder das Okavango-Delta in Afrika, mit der Savanne, aber auch mit dem Great Barrier Reef in Australien und dem Grand Canyon in Arizona. Juristisch bringt der Welterbetitel zwar keine zusätzliche Verpflich-tung – es gelten weiterhin die Regeln der verschiedenen Nationalparks. Laut Dr. Hans-Ulrich Rösner, Leiter des WWF-Wattenmeerbüros in Husum, ist das Wattenmeer damit nun aber auch international als einzigartiger Naturraum anerkannt. Politisch die beste Absicherung, die man erreichen konnte. (Helbe Bendl „Platter Dschungel“ Sonntag Aktuell/Reisen 17.5.15)

i Aktuell: Wattenmeer – Muschelsterben: Tausende tote Muscheln liegen derzeit am Nordstrand von Norderney. Was für Urlauber ein Schock sein könnte, ist für Inselbewohner nichts Ungewöhnliches, wie die National-parkverwaltung des niedersächsischen Wattenmeeres mitteilte. Es handelt sich demnach um die Überreste von amerikanischen Schwert-/Scheidenmuscheln – eine eingewanderte Art, die anders als heimische Muscheln temperatur-empfindlich und kaum gegen Frost geschützt ist. (SWP/BLICK IN DIE WELT/ dp 4..2.25).

i Kegelrobbenbestand im Wattenmeer wächst: Im Wattenmeer der Nordsee leben immer mehr Kegelrobben. Wie das internationale Wattenmeersekretariat Wilhelmshaven mitteilte, bestätigte sich der seit einigen Jahren anhaltende Trend bei der jüngsten Zählung. An den Küsten der Niederlande, Deutschlands und Dänemarks lebten in der Saison 2024/2025 demnach 12.064 Robben, 3.051 davon waren neugeborene Jungtiere. In den vergangenen 5 Jahren wuchs der Gesamtbestandteil der Kegelrobben im Wattenmeer jährlich um rd. 10 %. Seit 1991 werden Seehunde im Bereich der Wattenmeeres durch ein spezielles Abkommen geschützt, das etwa die Einrichtung von Schutzgebieten zur Jungtieraufzucht vorsieht. Die ähnlich lebenden Kegelrobben werden von dem Abkommen zwar nicht erfasst, werden dem Wattenmeersekretariat zufolge aber inzwischen in die Maßnahmen zum Seehundbestandsmanagement mit eingezogen. (SWP/BLICK IN DIE WELT/dpa 2.7.25).

Auch wenn es das Frühschwimmerabzeichen (Quelle: pimpertz.de) ziert und jedes Kind es erkennt: Das Seepferdchen würden die Wenigsten in den deutschen Meeresgewässern vermuten. Seit einigen Jahrzehnten ist es aber auch aus der Nordsee und insbesondere aus dem Nationalpark Nordfriesisches Wattenmeer bekannt. Mehr >>>

i 1.400 Jahre altes Seegras in der Ostsee: In der Ostsee hat ein Forscherteam ein über 1.400 Jahre altes Seegras-Vorkommen entdeckt. Es sei die älteste Meerespflanze, deren Alter exakt bestimmt worden sei, schreibt einTeam um Thorsten Reusch vom Geomar Heimholte-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Das Seegras vermehrt sich vorrangig vegetativ, und zwar über unterirdische Ausläufer. Die einzelnen Teile eines solchen Klons unterscheiden sich genetisch ganz leicht. Zur Altersbestimmung hat das Team aus Kiel, London, Oldenburg und Kalifornien aus dieser Tatsache eine neuartige genetische Uhr entwickelt. Entscheidend seien dabei Mutationen, die im Laufe der Zeit so regelmäßig auftreten, wie Uhren ticken. Voraussetzung für die Arbeit sei ein Seegras-Genom von hoher Qualität gewesen. Wissenschaftler der University of California lieferten für die genetische Uhr Referenzwerte von einem Seegras-Klon, den sie 17 Jahre lang in Kulturtanks gehalten hatten, wie das Team im Journal „Nature Ecology and Evolution“ berichtet.

Seegraswiesen und Klimaschutz: Das Interesse an Seegraswiesen richtet sich auch auf die Vorteile für den Klimaschutz, da sie wie intakte Moore größere Mengen Kohlendioxid speichern können. „Angesichts der sich beschleunigenden Auswirkungen des Klimawandels besteht ein zunehmendes Interesse an der Bewertung des Potenzials für die CO2-Bindung im Wattenmeer“, teilt das Wattenmeersekretariat mit. Noch ist keine Lösung gefunden: „Je nach Seegrasart ist es sehr verschieden was funktioniert und was nicht und es werde viel geforscht“, sagt Ute Schlautmann, Leiterin der in Niedersachsen zuständigen Betriebsstelle Brake-Oldenburg des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ‚NLWKN‘. (Quelle: Lennart Stock „Grüne Wiesen im Watt“ SWP/WISSEN/dpa 14.6.25)

i Seitwärts unterwegs: Hast du dich schon mal gefragt, warum Krabben seitwärts laufen? Ganz einfach: Weil sie sonst stolpern würde! Krabben gehören nämlich zu den Zehnfußkrebsen, das heißt, sie haben zehn Beine. An den vorderen beiden befinden sich Scheren, mit denen sie ihre Beute greifen. Die hinteren acht Beine sind Laufbeine und liegen dicht hintereinander, Beim Vorwärtslaufen würde die Krabbe über ihre eigenen langen Beine stolpern und könnte sich nur in kleinen Trippelschritten fortbewegen. Seitlich geht es viel schneller! (NWZ/KRUSCHEL/ef 19.11.25)

Seehund-Bestand im Wattenmeer sinkt – trotz vieler Jungtiere: Die Zahl der Seehunde im Wattenmeer und auf Helgoland nimmt langfristig ab gleichzeitig wurde eine außergewöhnlich hohe Zahl an Jungtieren beobachtet. Zu diesem Ergebnis kommt eine länderübergreifende Expertengruppe für Meeressäuger in ihrem Bericht „Zählungen der Seehunde im Wattenmeer 2025“. Beteiligt an dem Projekt waren Forscher aus Dänemark, Deutschland und den Nieder-landen. Insgesamt sei die Zahl der Seehunde in den vergangenen 10 Jahren zurückgegangen – gleichzeitig nimmt der Anteil der Jungtiere Gesamtbestand zu, heißt es im Bericht. Das deute auf eine höhere Jungtiersterblichkeit hin. Kritisiert wird auch die zunehmende Störung der Tiere durch Touristen. (SWP/ BLICK IN DIE WELT/dpa 18.11.25).

Delfine in der Nordsee: Auch Delfine gehören zu den Bewohnern der Nordsee. Hin und wieder tauchen die Artgenossen des berühmten Serienstars Flipper vor der Küste von Sylt, Amrum, Norderney oder Borkum auf. Sechs verschiedene Delfinarten tummeln sich in der Nordsee. Am weitesten verbreitet sind der Große Tümmler und der Weißschnauzendelfin. Auch Rundkopfdelfine tauchen ab und zu in den küstennahen Gewässern auf. Die Tiere bevorzugen eigentlich wärmere Gewässer, doch das große Nahrungsangebot treibt sie hin und wieder in die Nordsee. Schon gewußt? Geschickte Werkzeugmacher: Australische Delfine benutzen beim Fischen Meeresschwämme als Werkzeug. So schützen sie ihre Schnauzen, wenn sie den Meeresboden nach Sandbarschen absuchen. Meist lernen die jungen Delfine diesen Trick von den Müttern. (tina Nr. 44 22.10.25)

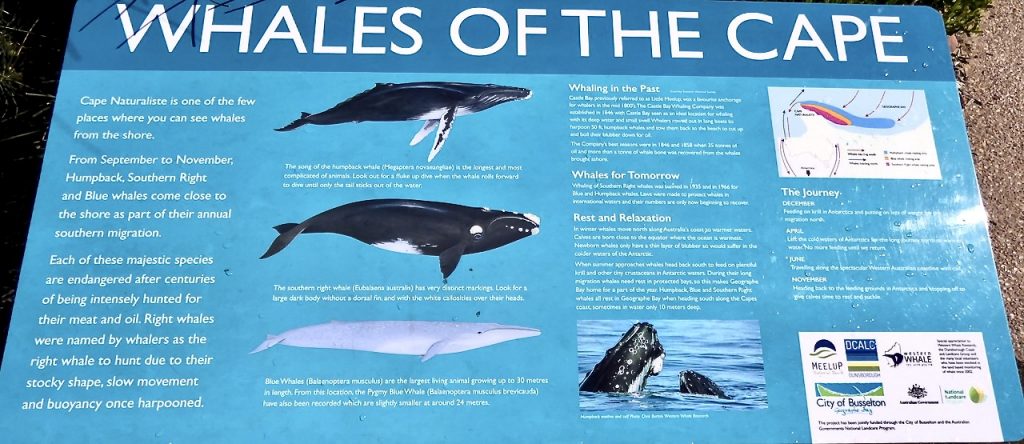

Seltene Sichtung eines Buckelwals in der Flensburger Förde: Er wurde in einem kleinen Hafen gesichtet. Die Förde, bekannt als bedeutende Kinderstube der Schweinswale, war somit erneut Schauplatz für einen weitaus größeren Buckelwal / Humpback whale / Megaptera novaeangliae. >>> (NABU-Team) 12.4.24).

Finnwal gesichtet – Seltener Meeressäuger zu Besuch in der Flensburger Förde: Normalerweise kann man beim „Whalewatching“ hier nur Schweinswale beobachten. Seit Anfang des Jahres lockt allerdings ein weitaus größerer Wal auch bei niedrigen Temperaturen Neugierige auf die Spazierwege, Molen und Uferpromenaden in und um Flensburg. Der Meeressäuger wird immer wieder zw. dem Flensburger Hafen und dem dänischen Kollund gesichtet. Große Wale wie Buckel- u. Finnwale Balaenoptera physalus /Anm.: ,,,nächster Verwandte zum Blauwal B. musculus = Foto) folgen Experten zufolge Heringsschwärmen: „Sie kommen also nicht aus Versehen, sondern schwimmen der Nahrung hinterher.“ (SWP/BLICK IN DIE WELT/dpa 21.1.26)

i Besserer Schutz für die Doggerbank in der Nordsee: Die EU-Kommission verbietet mobile grundberührende Fischerei in etwa der Hälfte des Natura-2000-Schutzgebiets, um bedrohten Arten und Lebensräumen echte Erholungschancen zu geben. Deutschland und die Niederlande setzen damit gemeinsam auf gesunde Ökosysteme, nachhaltige Fischerei und den Erhalt der größten Sandbank der Nordsee – ein zentraler Beitrag zur Umsetzung der EU-Meeresstrategie. (Auszug BMUKN-News 26.11.25 >>>).