Unberührte Wildnis findet man in Deutschland so gut wie nicht mehr (Anm.: Ziel: 5 % Wälder der Natur zu überlassen BMUB 12/2015; 2 % Wildnisziel). Aber man kann eine ähnliche Landschaft wiederherstellen, die vielen Arten eine Heimat bietet, sagt der Biologe Jan Haft. Er setzt dabei auf ungewöhnliche Hilfe.

Bedeckt mit dichten, undurchdringlichen Wäldern – so stellt man sich gemein-hin Deutschland im Urzustand vor. Tatsächlich ist das aber ein unnatürlicher Zustand, schreibt der Naturfilmes Jan Haft in seinem Buch „Wildnis“.

(Journalistin) Gibt es auf der Welt überhaupt noch unberührte Natur? (Haft) „Das kommt darauf an, wie man Wildnis definiert. Versteht man darunter eine Land-schaft, auf die der Menschlich keinen Einfluss genommen hat, sicher nicht. Wenn man aber schaut, welche natürlichen Prozesse in einer Wildnis ablaufen, dann kann man so eine Landschaft ganz einfach wiederherstellen.“

Wie würde das gehen? „Was uns fehlt, sind die großen Tiere. Noch 1900, nach-dem der Mensch große Huftiere wie Auerochse und Wisent längst ausgerottet hatte, weideten in Deutschland an die 30.000 Pferde und Hausrinder auf Wiesen und in Wäldern. Vor 200 Jahren begannen wir die Tiere nach und nach in Ställe zu stecken, und die Artenvielfalt nahm rapide ab. Wir müssen wieder mehr große Tiere rauslassen.“

Kürzlich ist ein Projekt mit Wisenten gescheitert, weil die Tiere offenbar Schaden angerichtet haben. IstDeutschland zu klein für Wildnis? „…man sollte nicht mit zweierlei Maß messen. Man kann nicht von Afrikanern verlangen, Elefanten auf ihren Feldern zu dulden und in Deutschland Großtierschutz abblocken. Davon abgesehen glaube ich aber nicht, das hier Wisente in großer Zahl leben können, vielleicht in manchen Regionen und in kleinen Herden. Aber wir können durchaus unsere Rinder und Pferde draußen – in eingezäunten Gebieten – grasen lassen, in etwa so, wie es auf Almweiden gemacht wird.

Dort hat man eine enorm hohe Artenvielfalt mit vielen Blumen (Fotos von links: Teufelskralle bzw. , Mehlprimel bzw. Mehlige Schlüsselblume Primula farinosa, Großblütiger Enzian – F: Petersbergalm/Hornbachtal/Naturpark Tiroler Lech/Österreich) und Schmetterlingen (Fotos von links: Brauner Bär Arctia caja, Kleiner Fuchs Aglais urticae, Kaisermantel Argynnis paphia – F: Kreealm-Kreehütte/Großarltal/N.P. Hohe Tauern/Österreich).“

Es gibt aber auch Landschaften, die hoffnungslos überweidet sind und auf denen kaum mehr Arten leben. „Man muss das schon in gewissem Grad kontrollieren – sonst würden die Huftiere auch sterben. In der Serengeti etwa verhindern rd. 40 % der Huftiere in Notzeiten, bei einem Versuchsprogramm in den Niederlanden waren die Zahlen ähnlich. Natürlich ist es unmoralisch, Tiere in ein umzäuntes Gebiet zu sperren und sie dann verhindern zu lassen. Man sollte sich lieber eine ideale Tierzahl als Ziel setzen und Tiere entnehmen, wenn sie sich zu stark vermehren.“

Auf der anderen Seite sagen Jäger, sie müssen mehr Rehe und Hirsche schießen, weil die den Wald wegfressen. „…wenn man dicht wachsenden Baumbestand möchte, um ihn wirtschaftlich zu nutzen, dann sind viele Rehe hinderlich. So ein dicht wachsender ist aber ein unnatürlicher Zustand.“

Brauchen wir die Bäume nicht auch als CO2-Speicher, um den Klimawandel aufzuhalten? „Eine offene Weidelandschaft speichert sogar noch mehr Kohlen- stoff als ein Wald, fast so viel wie ein Moor. Ein Wald hat nur in der Wachstums- phase eine enorm positive Klimabilanz, ist er ausgewachsen stellt sich ein Gleichgewicht ein – Bäume sterben und geben CO2 ab. In einer Weidelandschaft wird viel mehr und schneller Humus aufgebaut als im Wald. Da wird der Kohlenstoff aus dem CO2 dauerhaft im Boden eingelagert.“

Sie schreiben, dass die Artenvielfalt im dichten Wald gar nicht so groß ist. „Die meisten Arten bei uns sind an eine offene Landschaft angepasst, sie brauchen Sonne. Das betrifft sogar Pilze und Moose… mehr als 90 % aller heimischen Organismen brauchen die offene Landschaft.“

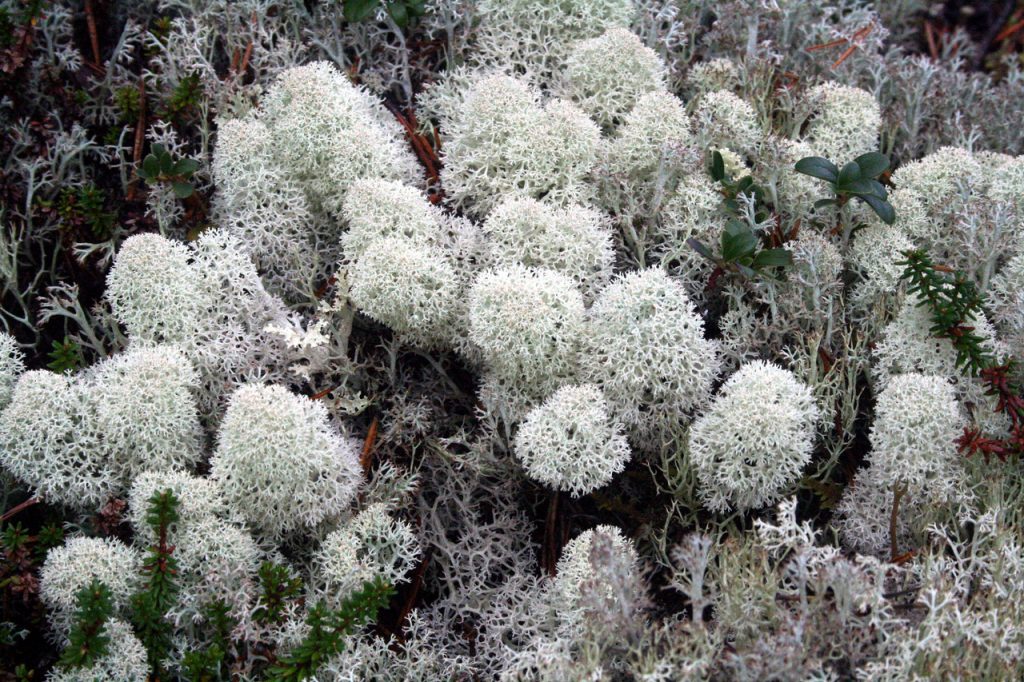

Dann ist der deutsche Wald ein Mythos? „Wald gab es immer, aber nicht großflächig. Die deutsche Urlandschaft konnte gar nicht dich bewaldet sein. Man dachte lange, die ganzen „Offenlandarten“ seien erst mit den Menschen, etwa den Römern, gekommen. Die allermeisten lebten aber schon sehr, sehr lange hier. das zeigen Genanalysen. Unsere Gartenvögel (F: Zaunkönig Troglodytes troglodytes – Gartenanlage Schlat) etwa, Eidechsen (F: Zauneidechse Lacerta agilis – N.P. Untere Oder – Brandenburg), Flechten (Kuppelförmige Rentierflechte Cladonia stellaris – Kevon luonnonpuisto/Finnland).“

Wie lange würde es dauern, bis sich die Natur wieder erholt, wenn man sie in Ruhe lässt?… „Das funktioniert schon im ersten Jahr. Wir haben z.B. Wasser-büffel hinter dem Haus, da fanden sich sehr schnell viele Arten ein wie Blau-kehlchen Luscinia svecica oder Frösche (F: Europäischer Laubfrosch Hyla arborea – RAMSAR/Natura 2000/Kerkinisee/Griechenland). Die sitzen auf den Büffeln und schnappen sich die Bremsen (F: Pferdebremse Tabanus sudeticus – NABU-Gut Sunder/Niedersachsen). Selbst auf einem ehemaligen Maisacker – hier gibt es Feldversuche – erhöht sich die Artenvielfalt immens, wenn man ein Jahr alles wachsen lässt, etwas nachsät und große Tiere darauf stellt. Man hat kaum mehr Kosten, muss etwa nicht mähen, und hat einen Hotspot der Artenvielfalt.“

Man müsste das dann nur auch machen. „Es sind durchaus viele Wissen-schaftler und Praktiker an dem Thema dran. Aber die Politik zieht noch nicht richtig mit… Und es gibt ganze Landstriche, auf denen sieht man keine einige Kuh mehr draußen. Dass muss sich radikal ändern. Die Bauern müssten mehr Subventionen bekommen, wenn sie Weiden extensiv bewirtschaften – und die Massentierhalter, die auf Kosten von Grundwasser, Artenvielfalt, Klima und Gesundheit wirtschaften, vielleicht etwas weniger.“

Quellen: „Große Tiere braucht die Natur“ – Interview Yasemin Gürtanyel mit Biologe Jan Haft – SÜDWEST PRESSE / WISSEN 11.3.23; „Sehnsucht WALD – Vom Zauber des Unberührten: Wo in Deutschland wieder Urwald wächst“ GEO 05/2017; Wikipedia. Siehe auch Hartmut Felgner „Lebensraum Moor„!